Rereading Resource

date: july 6th, 2020

馬と人は、今日において、なぜ同居しないのか?

同居していた時代から別居をはじめ、現在、同居という観点から見ると、絶縁に近い状態にある、人と馬の関係性の未来を辿ってみた。

*注意書き

本稿は研究のつながりを作るため、未定稿をひろく議論することを目的として公開している、ディスカッション・ペーパーです。引用・複写の際には、Memu Earth Labまでご連絡ください。学術的査読を通していない未定稿であるため、知見に誤りがある場合もあります。専門の方が学術的な問題を発見された場合もご連絡頂けますと幸いです。皆様のご連絡と、意見交換をお待ちしております。

Discussion Paper

「馬と暮らす」/ “Living with horse”

森下 有 / Yu Morishita

東京大学生産技術研究所 / The University of Tokyo, Institute of Industrial Science

Published on July 6th, 2020

1: 人馬同居

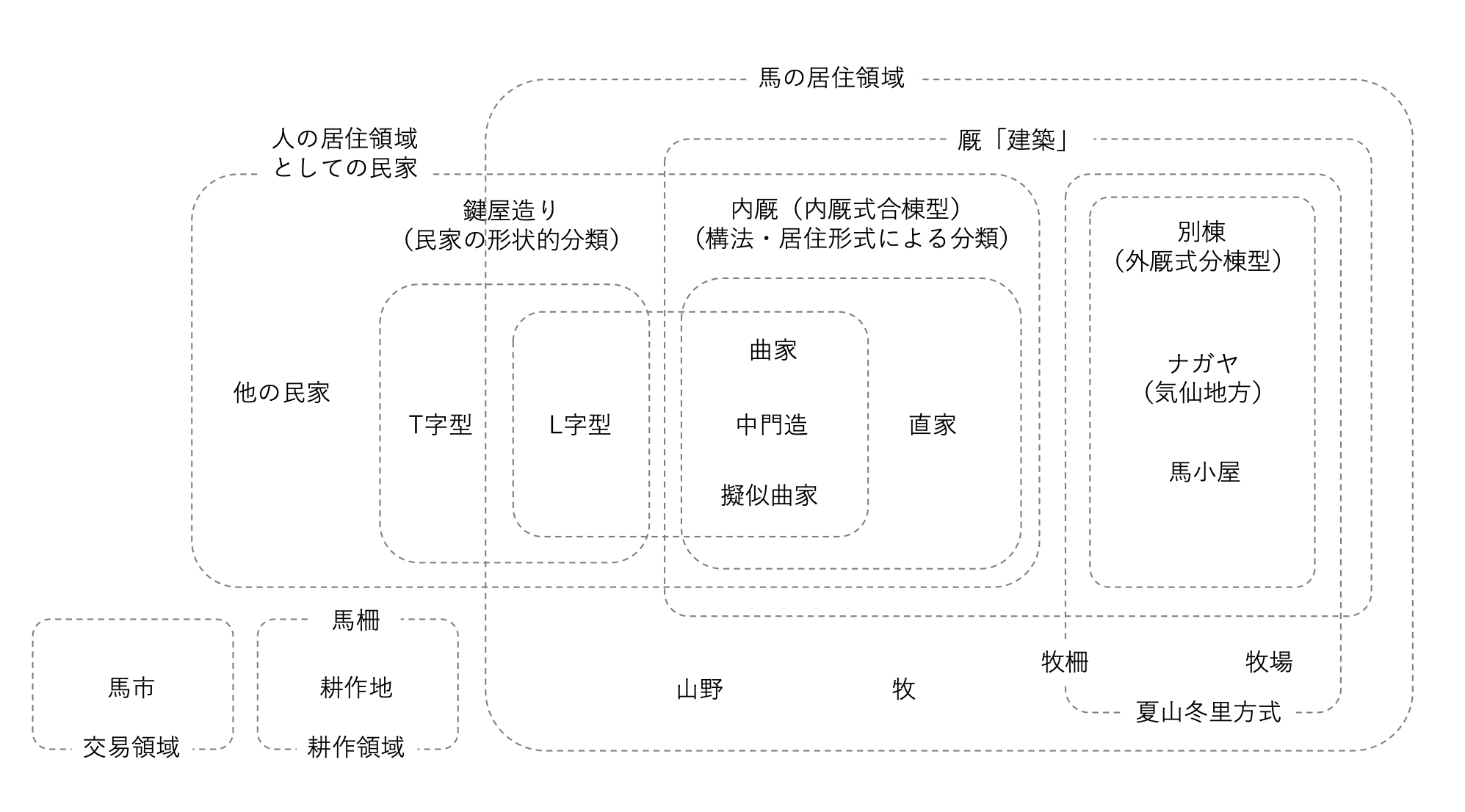

人と馬が一つ屋根の下に同居していた時代があると言う。まずは、実際の「もの」を見ながら考えようと、馬と人が生活をより近くで営むことに関する建築的資料の多くが参照している、岩手県は遠野に足を運んだ。内陸と太平洋沿岸の交易中継地と位置付けられていた遠野は、東西南北を山に挟まれた山間にある。実際の建物にふれるべく、岩手県北上市のみちのく民俗村と、岩手県遠野市の遠野ふるさと村に足を運んだ。双方の施設ともに、歴史的民家を当該敷地に移転し、それらの民家が利用されていた当時の生活や生業の記録と保存を目的に一般公開をしている文化施設である。ここで保存されている、江戸や明治に建てられた民家は、馬の居住空間とされる「厩」と人の居住空間が一体化していて、「内厩:ウチマヤ」と建築形式では分類される。そして、この建物での居住形式のことを小倉強は「東北の民家」(1955初版、1972増補版)の中で「人馬同居」と呼んでいる。その居住形式の建築的分類に関する文献はいくつかあるものの、小倉含めどれも文章による詳細な記述が多い上、呼称も多様であり、幾分ややこしくなるため、複数の文献の記述(小倉:1972, 市川:1981, 古江:1996, 安藤:2001)に本稿の意図をふまえ、概略図(図1)にて人馬同居空間の整理をした。(注1)

この中、南部藩領域に多く見られる「曲家」は特にその形状において建築学界隈では有名である。曲家は、4頭〜10頭の飼育規模(日本在来種は比較的小〜中型)であったのに比べ、「中門造り」の厩中門(突出部)では、自家用の1、2頭を飼える程度という規模的な相違があるが、その正確な理由は学術的な諸説はあるも、決定的な文献がないことにより、不確定である、とされている。また些細なことではあるが、柳田国男の遠野物語における平面見取り図にも、内厩の住宅の裏に更に別棟の厩という記述が見えるように(柳田:1986, 51)、保有している全ての馬を「人馬同居」で飼っていたのかも不明であり、柳田による見取り図の正確さも含め、曖昧なことは多い。特別な馬が大事にされ同居に至ったのか、馬は全て大事にされていたのか、大事にしたいが外で別居するしかない理由もあったのか、文献から分かる範囲でしか、これらの建築の成り立ちは最後まで追えず、疑問は多方面に残る。

そのような状況の中でも、このような「人馬同居」型の居住環境に関して、多くの文献が気候的要因を考慮し、小倉による研究(小倉:1972)の見解では、内厩(内厩式合棟型)の居住形式「人馬同居」は、寒冷多雪地方(福島県中通り及び会津地方、山形、秋田、青森、岩手:岩手県南部旧仙台藩領まで)に多いものの、地域に限定せず、南国地帯の山岳部や、より温暖な地方にも存在していた (小倉:1972, 20~21,136)(注2)としている。太平洋側の岩手県気仙地方(旧伊達藩)まで下ると、温暖な気候条件を理由にここでは外厩式としていた(安藤:2001)(注3)という。人々が生活を営む上で、それぞれでどのように気候条件を理解したかが、それぞれの馬との生活をかたち作ったようである。特に積雪量による影響は寒暖の条件よりも強いと考えられ、毎日人による世話を必要とする馬飼の形式(冬季に放牧をしない)では、大雪の日の利便性を想像してみるだけで、双方の居住空間が物理的に繋がっていることは、現実的帰着であるとも言える。しかしながら、これも生活の一部を切り取った部分的要因であり、同居生活の一端しか垣間みられない。

馬自身はというと、これらの厩建築にて飼われていた馬は主に南部馬(大和朝廷の時代から既に飼養されるも、純種は1904年に途絶えたとされている)であると想定され、日本在来種の馬は、一般的に寒さに強いとされているため(実際にどの日本在来種がどの程度生態的に耐寒性を持っているのか、どのような条件で、個体の、群のどの程度が生存するのかを示す科学的文献は検索中)必ずしも人と同居する必要はなかったと考えられる。しかしながら、1900年代まで、東北地方においては山野にいると狼に狙われる可能性が大きかった上、生存のためにも草を与えてくれる人間は、都合の良い同居人であったとも考えられる。馬にとっての山野は、明治時代におけるニホンオオカミの積極的駆除(1870年代より具体的な記録、1905に最後の捕獲記録)をして初めて安心できる居住領域として形成されたと推測される。今でも遠野に近い荒川高原牧場では、夏山冬里方式で馬飼をしていて、安心安全な空間領域での放飼をしてもなお、冬季における人里領域での世話は行われ、野放しの状態で存在する個体はいないことになっている。馬は人と同居したことにより生態系の中で、生き延びる「糧」を得たとも考え得る。(注4)

他の同居の理由を小倉は、「馬を大切にする慣習を発端とした居住形式」であることを推測し、また、農家が土間での仕事と就寝をする生活慣習上、「土間で生活するという共通点を持った人と馬の生活様式に隔たりがないこと」が、このような居住形式が成立した起因と位置付けていた。少々遠野から離れた木曽一円にて、人文地理学の観点からアプローチした市川は、特に開田村にて飼育された木曽馬を追い、江戸(詳細な時期は不明)から1904年(明治37年)まで、および養蚕産業が発展するまで、木曽では馬は家族の一員として取り扱われ、馬小屋も母屋の一部に設けられる「内馬屋」が一般的であり、台所からも常に馬の顔が見られ、馬市に出される日まで大切に育てられた様子を記録している(市川:1981, 61~62)。厩肥の生産が生業の中で重要視されていたこともあり、搬出を行う「馬屋肥出し」は年二度行われることが記録されており、馬、ハエやアブ、臭気と共に生きていた姿がそこには書かれている。遠野以外の記録からも、かつての人々の土間の上での生活様式と、その生業(生きる術)は身体的にも馬の生活とその命に近く、馬は生活の身体性と重なり、家の造りに重なり、生きる糧として一体化していたことが伺える。

今から見るとかなり「厳しい生活」は、生きる時代ごとに「厳しさ」が変化しているため、一概には語れないが、江戸以前から永続的にこのような同居生活が続いてきたのか、と過去を振り返ってみると、どうもそうではないらしいことが把握される。馬は、大抵、辺りに放飼にされていたそうである。いつ頃からか、同居生活が始まり、そして同居のための建築が現れた。

2: 人馬混在

少々時代を遡ってみると、日本での馬の飼養は西暦400年頃(古墳時代)から始まる。古代からの野生種は絶滅しており、現存している馬は、全て大陸より伝来したものであるというのがDNA解析も含めた科学的根拠による通説(野沢:1992)となっている。人の空間領域に馬が出現するとともに、馬の領域を示す多様な言葉も生まれ、中には現在に残るものもあれば、ほぼ利用しなくなっているものもある。馬を「飼養(しよう)」し始め、400年ほど経った800年前後(平安時代)まで遡ると、人と馬が至るところに「混在」していた様子が窺える。基本的に「放飼」が一般的であった当時の風景として、山野のみならず、都市空間内、平安京の朱雀大路や、寺社の境内(例えば延暦寺は859年に放飼禁止令を発令)など、まさに、至る空間が、馬・牛が飼われている領域となっていたとされている(安田:1959)。そして、それは1482年にも平安京内にて放飼の記録があるという具合に久しく続いた景色であったようである。

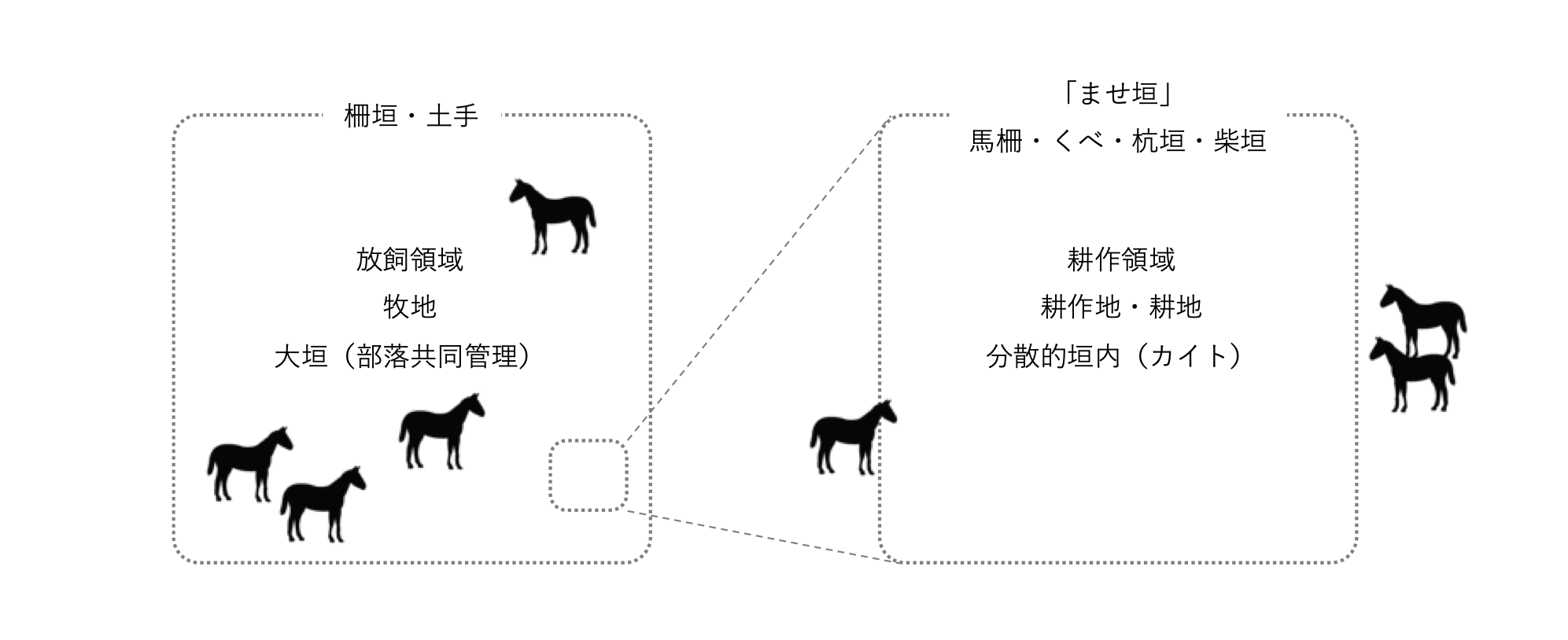

当時、物理的に囲われていたのは、動物の方ではなく、動物に食べられないようにする、人が耕作する土地、耕作地、耕地であった。安田(1956、1959)、石田(1960)によると、それらの領域を物理的に囲う「もの」を、「ませ垣」(杭垣、馬柵、くべ等の呼び方あり)などと言い、耕作領域を馬、あるいは、鹿や猪から守っていた。これらの比較的小規模であり分散的に存在した領域は、「垣内(カイト、ケート、カイチ、カキナイなど、多様な呼び方については、直江(1958)に詳しい)」と呼ばれ、特に石田は、これらのうち、個人管理されたものを「個人垣内」と位置付け、人家もその内部領域に存在していた事例もあるとしている。(注5)

このような風景の中、安田、石田により「大垣」として分類される「垣内」は、ませ垣ではなく、「棚垣」や「土手」を用いて領域が作られており、またそれらは個人管理ではなく、部落共同管理された領域とされていた。この領域内では、牛・馬は放飼にされていたとされており、その中に、さらに「ませ垣」による牛・馬を放飼にしない領域が存在する場合や、大垣のみの場合など、石田は6通りに分類している(石田:1960, 18)。これらの形式は、それぞれの地域の気候条件、地理的高低差と家畜の水平移動条件等に合わせた山野における放牧の形式と関連が深く(安田:1956)、多様な飼養形式がもたらす人馬混在形式が、文献に記録された以上に存在していたと考えられる。水野は11世紀後半移行の「垣内は公的・国家的な支配の対象となっていない地である」(水野:1982, 375)としており、「特定の地目を意味する法的・制度的用語とは考えられず、開発・領有を示す極めて可視的即物的な形態・内容を表わす語であった」(水野:1982, 395)としている。この空間領域、大垣の具体的な規模に関しては、1町(≒1ha≒条里制下109m四方)程度の規模で、6~7頭程度を飼育していたとしており、比較的小規模な領域であったことが把握される。

このような小規模の耕作領域を全て垣内と呼んでいたかは言及されていないため、総称することはできないが「(ませ」垣に囲われた領域」が存在していたことは確かそうである。人が、動物ないし、社会システム上、守りたいものがある空間領域」の外側、すなわち「垣外」においては、馬は「放飼」にされており、自由に往来していたとされている。すなわち、そこでは「人馬混在」の領域が広がっており、至る所、馬がうろうろしていた可能性が想像できる。

これらの民間による小規模空間領域「垣」(垣内・垣外)とそれに付随する山野における「放飼」領域が形成される一方、官公では「牧」を用いた「牧飼」を行い、より大規模な馬の飼養をしていたとされている。今でも「牧」は、放牧(飼養の方法)や、牧場(現在における一般的な飼養空間)という言葉に用いられるように、人が馬を一定の空間領域にまとめる行為としてその姿が想像できる。牧は主に、地理的条件から畠地開発が遅れていた領域、あるいは馬を一定区画内に追い集めやすい領域(三角州、氾濫原、川畔、島、岬角、扇状地、火山麓、低い台地、川谷)を用いて馬を放飼した領域を示していて(安田:1959)、必要に応じて馬が集められ、人的目的で利用され、また再度放たれる、という管理状況であったらしい。英語で言うところでは「Feral Horse」に近いと考えられる。江戸時代には、「牧飼」された馬を集める際に「野馬補」を行い、野馬袋と言う物理的な垣を用いて作られた空間が30 ha程度存在した(入間田, 2005, 287, 初出:1988)とされているが、広大な牧全体に物理的な柵や垣、土手が施工されたとは考えにくいため、より地理空間条件を利用した空間領域であったと考えられる。ここでは、馬自体に焼印をつけることが行われ、空間内での「所属」は柵で囲うのとは異なる方法が取られていた。これらの文献に、それぞれの牧の具体的な空間規模に関する記述がないため、更なる読み込みが必要であるが、東北における江戸期の牧の規模はかなり広く、6,000 haなどと言った規模(入間田:2005, 287, 初出:1988)(注6)の放飼空間領域にまで発展している。また現在も北海道、十勝にて、山地の地理特性を利用して北海道和種を飼養している「どさんこ牧」の経営範疇は70頭程度(150頭/人が飼養限度と牧場主は言う)を、500haの開墾領域に放牧している(飼養領域に、人は行かずとも、馬が勝手に入るであろう地理的に「馬の領域」と考える山地範囲も含めると1,200ha程度の空間領域が「牧」に該当すると推定される)。過去の記録、現在の実践、地理的条件と経営条件から推定すると、「牧」の規模は比較的中規模から、大規模の牧までが存在したことが想像される上、「垣」にて示される領域とは異なる空間領域と、運営主体のありようとともに、物理的な構築方法の相違があったことが推定される。入間田は、領域規模から、江戸期における東北地方の牧は、「粗放な経営」にて管理されざるを得なかったとしているが、行政単位(賦課単位)として認識されるように、財力者、権力者、国規模の統制が関与した空間領域として存在していたことが把握でき、先の水野が示した垣内の国家的支配の対象となっていない空間とは異なる、馬の空間がそこには存在していた。

平安以降、近世まで青森では行政単位ともなるほど国内に広がりをもった「牧」という空間領域であるが、平安から鎌倉にかけ、特に都付近の平地では、同じ領域内での耕地の開発の進展により、領域内に自由に放飼された馬・牛と、耕地領域が併存することが困難になったことから「廃牧」を行う地域が増え、牧は畠地に、そして田地へと荘園化されていき(安田:1959)関東、東北や中国、九州地方へと移動して行った。その中にも、牧が全くなくなった訳ではなく、「ハガリ」などと呼ばれる畠との時期差共存領域に変わった地域も多かったとされている(田中:1981)(注7)。東北においては、牧が社会空間として残ったが、他の日本の地域に目をやると、耕作領域と放牧領域の分離に伴い、次第に牛・馬を囲い込む「牧場」の形式の普及も進むことで(石田:1960, 29)、牛馬が広大な土地を回遊した、「人馬混在」の景色は減少して行った。

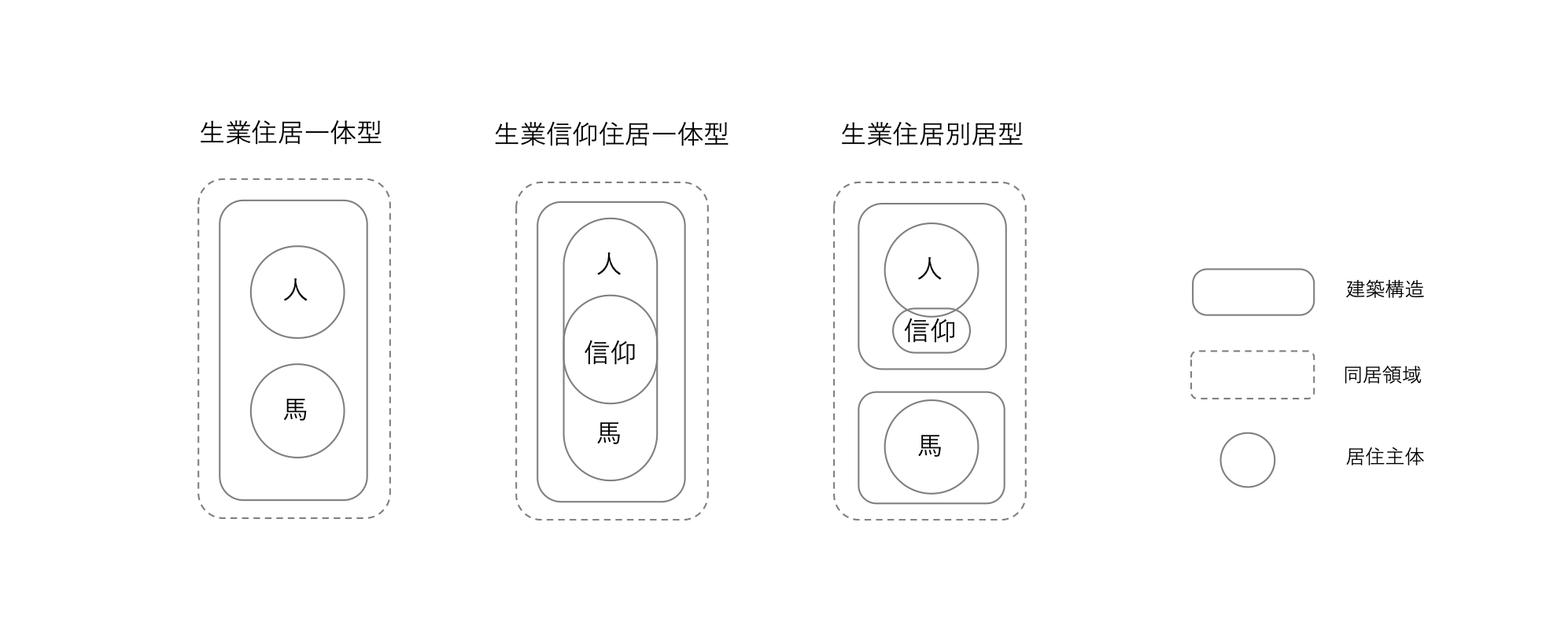

3: 心の同居生活

人と馬が近づく、あるいは「一体化」、「一心化」、身体のみならず心を重ね合う、信仰という観点からもこの同居生活について読み解ける。安藤は人の居住空間と生業の関係を、「民家の主屋は江戸時代に…大きな発達を見せ…信仰に関わる接客空間の拡大で、生業の場としての民家は、江戸後期から近代にかけての養蚕農家や畜産農家の発達をみるまで、母屋からその色彩が薄れ…生業は母屋とは別の建物で営まれてきた…それが小屋である」(安藤:2001, 4)と、時代の流れで別棟化された生業の位置付けを示している。このような変化が、遠野にも該当していたとすると、「信仰」と「生業」が分離しなかった、すなわち、人と馬の関係が信仰に結びつき、生業とも分離しなかったものが、南部藩領地内で見られた内厩形式の人馬同居空間であったとも考えられる。

遠野にて、人の住まいの一角に住まわれている「おしらさま」は(白)木から馬の頭を掘り出しているものが多く見られることは、広く知られている。また、山の神に祈りを捧げる写真にも、人、馬、山が重なり、人と馬が共に生活を築くことから生まれたこの土地固有の信仰のあり方が垣間見られる。

この「おしらさま」であるが、一番特徴的でもある馬の形態から目をそらす、すなわち馬以外の部分に関してみると、遠野にて馬を祭ることから発祥した固有の信仰形態ではなく、より広いつながりの中で生まれ、引き継がれてきたということを、入間田や梅原などの研究者が他の地域との比較により示している。

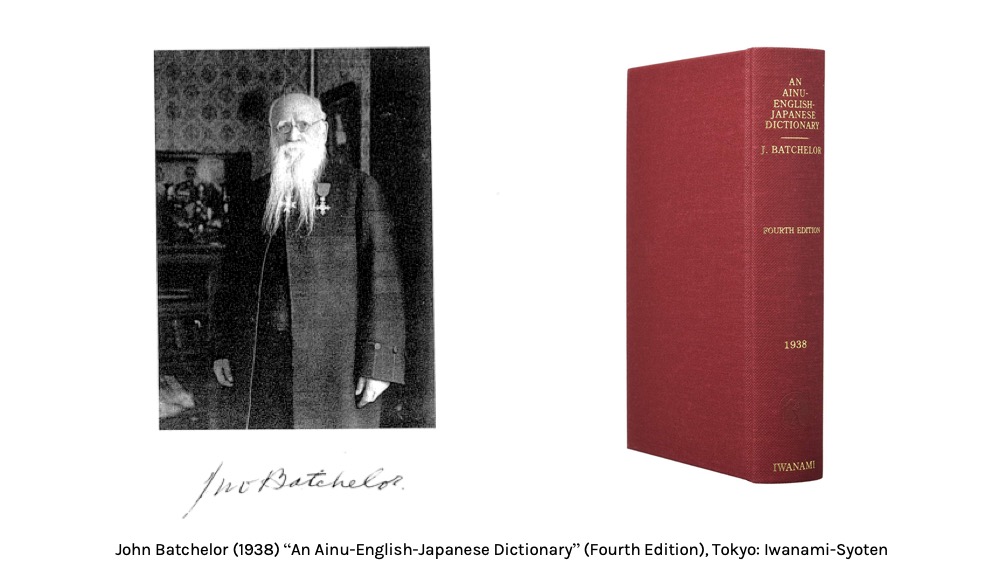

遠野における「おしらさま」を、梅原は「日本の深層」の中で、柳田國男が当初、「遠野物語」(1910)にて、養蚕、馬とおしらさまの関係性を民俗学的に説いていたが、後程、おしらさま信仰自体は東北一円に広がっていおり、必ずしも養蚕や馬とは関係せず、この信仰が遠野の地で馬と後から結びついていったことに気がついた経緯を記述している(梅原:1985, 100~101)。更に、梅原は、おしらさま信仰とアイヌの「シランパカムイ」(木の神)を比較し、バチェラーによるアイヌ語辞典(第4版:1938)における記述などから、白木から木の神(人や動物も含めた全ての生きるもの)を削りだすアイヌのイナウが、東北一円に広がるおしらさまと重なることを示唆する。(梅原:1985, 180~188)(注8)梅原が見出した東北地方の信仰とアイヌの信仰の重なりは木に人、あるいは馬の身体性(の象徴)を重ねるところにあるが、更に、木を削るという行為自体と信仰行為の重なりという観点から、北原は「もの」の形状を比較した上で、類似した「木製品」が、サハリン北部のニブフ民族、ウイルタ民族、アムール河のナナイ民族やウリチ民族、大興安嶺のオロチョン民族、国内では九州北部と沖縄県を除く全域、ラオス、ジョージア、マレーシアのダヤク民族、キプット民族、カヤン民族、ブラワン民族、プナン民族、台湾の平甫民族、北部インド、ミャンマー、オーストラリア北部、ハンガリーカポシュヴァルの先住民、といった世界の広い範囲で、そして一部現在でも用いられていることを示唆している。(北原:2018, 52~53)(注9)このリストにおけるサハリン北部からアムール河にかけては、榎森他が示唆するアイヌとの交易などの物理的つながり(榎森:2001)(平山:2018)を考慮するとより具体的、実際的なつながりを想像できる。

梅原や北原が「もの」から信仰形式の広がりを捉えた一方、入間田は「ひと」の観点から馬信仰の広がりを捉えている。入間田は、東北地方の牧の中央あたりに置かれたお堂の蒼前様(そうぜんさま)、あるいは「厩神(うまやがみ)」にまつわる「厩祭」の国内の広い地域での普及に言及し、その普及は、「荘園制的な都鄙(とひ)交通」(入間田:2005, 295) により、当時の相馬、馬を見分ける名人、馬の薬師(くすし:医者)であった伯楽や、巫女(シャーマン)、猿引・馬商が「マヤマツリ」を行う主体となり、信仰の流布を行う担い手として、「中国の道教・密教そのほかによって体現される東アジア文化圏に通有の民間信仰の広がり」とともに存在したのではないかと推測している。入間田は、おしらさまに関わる東日本各地の巫女たち、現在のイタコ、オガミヤ、オナカマ・ワカなどとよばれる現在の盲女たちも、その起源を馬に関わる人びとと推測している。当時の東北は、東アジア=シャーマニズム圏の一角にあったという事実の上に、北方ツングース系、ないしは東北・東国に在来の無文字の文化要素と、中国陰陽道に代表される中国伝来の西・南方系の漢字文化の要素がどのように混在していたかということは、今後の課題としている。(入間田:2005, 298~300)

物語の形式で遠野における事象を語ると、語られた箇所のみが固有名詞化し、地域の固有性が単独、ユニークな現象として聞こえてくるが、地域における文化の固有性とは特異、唐突、特別なのではなく、連なった文化の広がりの中から派生し、時間を通して固有のかたちに結びついていく現象として捉えることが、肝要であると教えられる。そしてそれは、今はない現象であればその場所を深く掘る考古学や文献史学の記述、民俗学、その場所以外を眺望する国際的な比較研究によって、初めて広いつながりの中での固有の存在が読みうることも、目の前の「もの」が持つ、情報の多層性と広がりを感じさせられる。

今一度、遠野に戻ると、世界的に広がりを見せる木を彫ることによる信仰のものづくりが、東北やアイヌではいけしものの身体性と重なり、更に、東北一円、遠野においては生業である養蚕や馬と重なりあい、おくないさまや、おしらさまとして、住まいの一角に祀られている(住まわれている)、そしてそこでは、「いけしもの」(馬)も同居している。このことは、遠野および一円の地域にとっては、馬は人の家にも心にも宿り、その生活への繋がりは、経済的に重要であったということ以上の関わりを持つものであったということが読み取れる。人の居住領域から離別する対象ではなかった馬は、人の心に居続けることで、信仰の「かたち」としても居続け、人馬同居の領域をつくっていることは、他の地域における人馬同居の民家と比較しても、遠野一円にて生まれた、住まいかたの、文化的固有性を現している。

4: 別居のすすめ

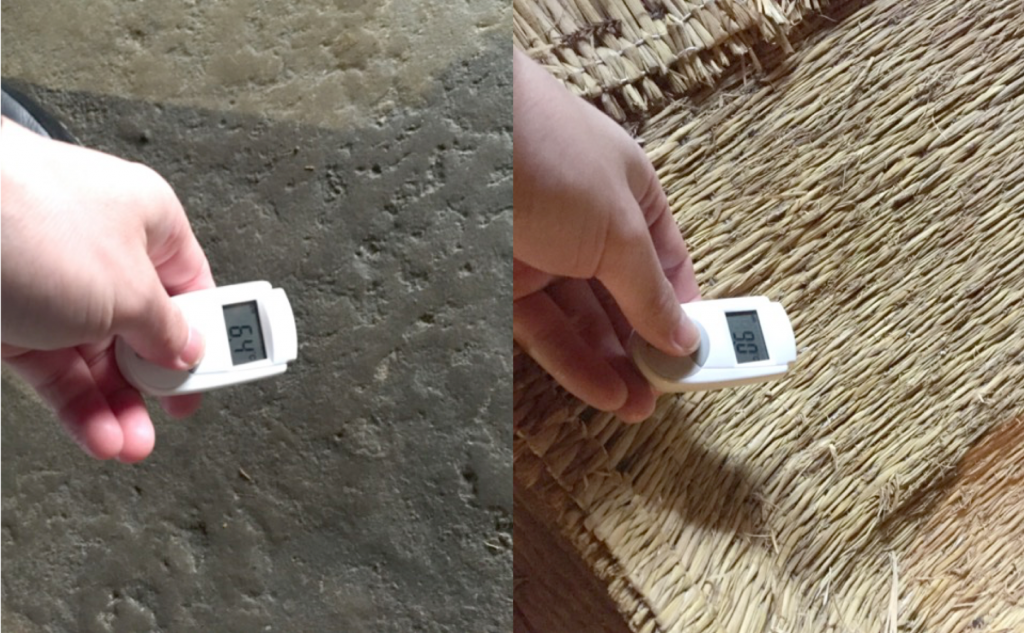

川崎の日本民家園などに真冬に出向き、簡易温度計を用いて土間や茣蓙(ござ)の表面温度を測ると、晴れている日でもかなり寒い。季節の寒さを蓄熱し冷え切っている土間は、実際に6〜8℃ほどしかなく、体との間に何を敷いたとしても9℃程度にしかならず、身体が常に底冷えしていたことは容易に想像がつく。少なくとも現代人の身体性にとっては、厳しい環境である。小倉は、農家の「生活様式が変化する」につれ、次第と衛生上の課題を理由に、別棟(外厩式分棟型)にて馬を飼うことが勧められるようになり、人馬同居は居住形式として減少していった(小倉:1972)という。このような背景の中、曲家という建築形状も、建設に大工の技量を問うことや、屋根の取合せの谷の部分の萱の腐食が著しいなど、建築構法や耐久性などの課題から直家に改築されていった(小倉:1972, 20~21)という。また、馬が寒冷に対しても堪えうる事、飼料を暖めなくても支障のない事から、台所の火気で厩を暖めたり、飼料釜で餌を暖めたりすることを必要とせず、居住空間と一体化させることの必要性が失われていった(小倉:1972, 136~148)としている。主屋から分離した「仕事場としての小屋」(安藤:2010, 66~71)すなわち、経済活動としての位置付けがより優先される過程で、時代を経るにつれ、馬は別棟型に移行していき、人馬も別居型の生活になったとされている。これらの文献には、「人の生活の改善」という事象に対する具体的年代が記載されていないため、更に学術的な読み込みが必要であるが、遅くとも1930年代には、農村啓蒙活動が開始されたことや、馬を用いた生業は1950年代後半までは一般的に継続されていたことも考慮しつつ、時間軸における変化に関して更に見ていく必要がある。温熱環境や衛生という概念の変化により生活様式が変容していく中、清潔な厩肥の生成方法、あるいは、糞尿の活用方法や処理方法があり、そこに経済的合理性が結びつけば、引き続き人馬同居を続けたのかは、現在において考え続けるべき疑問かと思われる。

上記は主に人の観点から説明された別居のすすめであるが、馬の観点から追ってみると、先に書いたように、狼がいた山林に放飼にされるのは安全とは言えなかった。現在でも存在している生き物であれば、環境音や分散型のシビルデータなどから、鳥の生態的変動数を推測する科学的研究(注10)がなされるようになったが、絶滅した、あるいはさせられたものは、歴史的資料(文献や埋蔵文化調査)を通した、考古学と史学の重ね合わせでしか推測しえない。明治時代における東北地方のニホンオオカミを追った文献(中沢:2010)からは、秋田藩が1631年に牛馬の放牧にニホンオオカミが原因で失敗した記録があるが、1870年代頃から本格的にニホンオオカミの生態系からの消滅に拍車をかけ、1905年までには多様な要因を持って絶滅したことが記されている。岩手県では、中沢の推測によると、225頭〜570頭のニホンオオカミが生態系をなし得ていたが(中沢:2010, 27)(注11)この同時期、30年間の間に絶滅しているとしている。畜産業の拡大を意図したオオカミの追い込みは、人と馬(牛を含む)が、それまでは難しかった、山地での安心できる「放牧」という居住形式を、関係性の「外部」と位置付けられた生態系を変えることで構築していったとも言える。現在も遠野近辺の荒川高原牧場で実践されている夏山冬里方式、すなわち、夏は山野で放牧し、冬季は人里で過ごす居住形式は、1905年以前は馬飼という生業にとっては、大きなリスクと共存する生き方であったと考えられる。そのような地域で実践されていた人馬同居型の民家では、多くとも10頭程度の馬が飼養されていたという規模感であり、先述の垣内的規模の飼養であり、これらの馬が山野を駆け回っても安心していられるということは、馬はより広い空間を居住領域とすることが可能となったと同時に、人は馬に常時付き添わなくとも、馬と共に生きていくことができるようになったという見方もできる。

しかしながら、生態系の観点からは、人馬二者間の関係性では終わらず、馬飼の観点からは馬を喰ってしまうオオカミであったが、耕作の観点からは農作物に害を与える鹿や猪の発生を抑制するオオカミでもあった。オオカミを生態系(的関係性)から消すことに成功した人と馬は、比較的自由な形式で二者間の共存関係を形成することが可能になったとも思われるが、オオカミを排除した現在、人は、鹿や猪と共存することに苦心している。このような観点からみると、日本における耕作領域と飼養領域が「開発」という行為を通して交差する際に発生する課題群は、奈良時代から脈々と生まれ続けている。かつて存在した多主体による多面性の際(きわ)での共存関係は、祟り神としての狼信仰が存在したことからも把握できるように、人々の心もけっして、馬だけを見ていたのではなかった。

画してオオカミに怯えず放牧が可能になったことは、同居せずとも、馬への愛着を保つことができ、別居生活への移行はますます進むこととなったとも考えらえる。人は人で、土間の寒さに耐えて生活することをやめ、人と馬の間の感情は、同居時代とは異なる関係性を持って継続することに向かっていった。この点、地域における、おしらさま信仰や、オオカミ信仰が同時期にどのように変容していったのか、あるいは消えていったのかを追う研究や文献を探すことも興味深い視点であるため、今後の課題とされる。

現在において季節の良い頃、馬の放牧をしている牧場や牧を訪ねると、現在人(自分)の勝手な思いが作り上げる偏見であろうが、群で戯れる姿や、群をなして山野に揺らぐ姿は、とても幸せそうであり、どこかと、「そうあるべき姿」であると感じてしまう。コンクリートで作られた厩にいる馬と比べ、山野を群でかける馬にどうしても愛着がたなびくのは、「現代人の感情」なのだろうか。厩と山野の比較、厩建築の建材の違いによる馬への影響など、より生態科学的観点から馬のストレス計測などを実施している研究に伺うことは、これらの疑問と結びつくのだろうか。

5: 内燃離別

定説として、馬を用いた社会経済活動からの移行の説明として、1955年頃(昭和30年代)(注12)からのモータリゼーション(内燃機関技術の社会的普及)、及び公共事業による道路の舗装があげられ、それらを通じて、運搬用途は自動車に、耕作用途はトラクターに移行したとされている。ここでの馬との関係は、別居どころか、多くの人々にとっては、ほぼ離別状態へと移行したとも考えられる。

1955年ごろまでかけて日本の農村地域に到来した、産業革命がもたらした原料、エネルギー、生産、社会帰属関係それぞれの転換は不可逆的と一般的に言われている。そのような考え方においては、ここ遠野で見ることが出来る生活の記録と馬は、「過去」の馬であるとされる。目の前にいる馬にできることは、これからの人の生き方に「示唆」するのみなのか、それとも未来を一緒に「生きる」のか、その考え方の試行が必要となる。昨今では、環境に関する伝統知(Traditional Ecological/Environmental Knowledge:TEK)からの示唆も重要視されているが、これらは、「失われた過去」ではなく、現在も継続している生きた知識を対象としている。一度途切れてしまった馬との生活、それが以前のように土間に同居するものでないとして、どのような同居生活、あるいは別居生活を想像することが、「産業化」した後の、この社会に対する問いかけを形成するのか、離別した馬は問いかける。ここにいる馬は決して「過去」ではなく(注13)、ある固有の時期、ある固有の場所にて、もの・空間・活動・馬・人・狼の間に一定の関係性を構成する、「構成の関係」の一員である。

6: 復縁のきざし

ヨーロッパにおいて、ビオディナミ農法を実践しているブドウ生産者(農家)の中には、トラクターを用いることによる投資・メンテナンスと言った外部依存からの離脱、土壌の微生物への影響の回避、石油燃料利用の削減及び、排ガスの作物への影響の回避など、多様な目的をもち、馬耕や収穫などに馬を再度取り入れているケースも少なくない(ソヴァール:2018)。日本においても、十勝の幕別にて馬耕を調教しているノースポール・ステイブルや、北海道大学の静内研究牧場にて河合等による研究にも見られるように、森を育てる方法として馬を導入する、森林経営の一端としての馬の位置付け(河合:2001, 2003)の探求もある。また馬類を用いたセラピー(Equine Assisted Therapy)など、馬の存在とその暖かみを人々が求める傾向が増えてきている。その中、人と馬の関係性は、馬との継続的な交流が蓄積することで築かれていくものであるという報告(Hausberger, et al.: 2007)もあり、日々、馬と生活を共にするという同居生活を介してはじめて、あるべき関係性が見えてくるのかもしれない。馬の未来は、どのように人の未来と関係していくのか、復縁のきざしは、明らかではないが、確かにある。

文末脚注

注1:建築学界隈では「曲り家」、あるいは「曲家」、「曲屋」という形状的タイポロジーが特徴的であるとして注目されていることが多いが、小倉強の「東北の民家」(1955初版、1972増補版)での研究による分類を辿ると、「人馬同居」である居住空間のタイポロジーとしての内厩の平面形状は必ずしも曲がったL字をしているわけではなく、直家(スゴヤ)と呼ばれる長方形のもの、外見は曲家であるが独立した構造を後に連結した擬似曲家などの三形式に分類している。また曲家自体も二形式あるとされており、それらが分布していた地域も異なることが示されている。曲家の中でも、特に旧南部藩領内(盛岡附近岩手郡、上閉伊郡遠野附近)に分布している南部の曲家と、より広く日本海側の新潟、山形、秋田、福島(会津)に分布している中門造曲家があるが、これらの形態は類似しているが、成り立ちは別系統であると小倉は分析する。(小倉:1972, 137)また、「曲屋」では、突出部分の大半が厩であり、四頭〜十頭の規模(日本在来種は比較的小〜中型)を飼育可能であったのと比べ、「中門造り」の厩中門(突出部)では、自家用の一、二頭を飼える程度という相違がある(古江:1996, 252-253)とされている。南部藩による馬飼の推奨を理由にしている文献(古江:1996)もあるが、そのことを示す古文書等の実態記録がないとの意見もあるようである。なお、小倉は、民家の研究について、「民家建築の研究を始めたが当初は、やはり古民家の形態的研究に主眼を置いたが漸次不満を感ずるに至った。即ち民家は、建築そのものだけではなく、屋敷ひいては農村聚落との関連において成立っていると考えるように移っていった。更に形態から進んで機能上の諸問題、例えば、農業経営、住い方等のことに触れなければならない。又農村社会構成の上から行政、経済、文化の問題も取上げなければならない」(小倉:1972, 34-35)とし、形態的な示唆にとどまる研究を、「趣味的」な展望であるとし、研究としては不十分であると考えた。小倉の書籍の初版は、1955年であり、当時に既に建築を社会構成の観点、すなわち社会システムの中で位置付けて捉えていたことが伺える。このような統合的な学術観点へと向かう背景には、1950年代にピークを迎えていた「資源論」にヒントがある。「資源論」に関しては、佐藤(2011)に詳しい。

注2:この「温暖な地域」を具体的にどこまでを指すのか、小倉の記述には見られない。形状の形式という観点からは、米国ニューイングランドにも存在することに言及しているが(小倉:1972, 141)このように人の居住空間の構造に隣接する形式で厩や牛舎、鳥小屋を建設するのは世界的に珍しくはなく、その事例は他のヴァナキュラー建築の研究でも示唆されている。小倉が指摘したニューイングランドの事例は積雪等の気候条件が東北地方に類似している点もあるため、積雪時の人の利便性という観点から建築の形状を横並びにしていくと、かなり広範囲の建造物がそれに該当することが予想できる。それは、モータリゼーション後の米国郊外住宅でよく見られるガレージ接続型の住宅群までも含むこととなる。

注3:江戸時代における民家の変容を背景に、「小屋と倉」(2010)において、多様な生業の場として、主屋から分離した「仕事場としての小屋」を探求した安藤と研究室のメンバーは、太平洋側の岩手県気仙地方(旧伊達藩)の「ナガヤ」を調査した際、上記、旧南部藩領内の曲家との比較を通した記述を残している。「人馬同居」型ではない気仙地方の牛馬のための畜舎(外厩式分棟型)は、「気仙地方では黒潮の風を受けた温暖な気候があるため、厩を別棟に建てることができた」(安藤:2010, 66~71)

注4:このような考え方は、マイケル・ポーランが「雑食動物のジレンマ」(2009)特に、17章動物を食べることの倫理において、考察を巡らせている。

注5:水野(1982)は、歴史研究の観点から、石田が示す、動物から耕地を守る「垣」の機能は確かにそうであろうが、11世紀後半の平安期以降に多く史料として現れる「垣内」は、「未開地・原野を開発するに際し、まず「垣」で周囲と区画することが行われた」として、農民層による自主的な土地開発の際の領域主張としての囲い込み、すなわち「開発行為」と関わる「垣」の視点を提示しており、それ以前の時代における「垣内」と、その意味が異なっていったとしている。(水野:1982, 74-75)。民俗学の観点から垣内を研究した直江(直江:1958, 28-30)は、垣内は、耕地の拡張と関連づけられる開拓様式であり、免租の特権附の土地であったと推定し、同時代の同じような呼び名である「名田」が所有(者)の観点から呼ばれるのに対し、区画を囲い込むという土地の観点から呼ばれた言葉ではないかと推定している。直江は、さらに、人の居住空間として呼ばれてきた「カド」(門)という言葉に関して、「垣内と非常に類似した性格を持つものであり」、耕作地(垣内)内の「出作小屋としての田屋が常住の住家に転ずることによって、屋敷地としての垣内が成立するに至った」とし、屋敷地化した垣内がカドとも呼ばれるようになったと推定(直江:1960, 13)している。(注6の入間田による門に関する言及も参照)垣内は江戸時代(文政4年:1821年)にも増加したという記録が残っている(直江:1958, 28)ことからも居住形式が民家型になってからも存在した、空間定義の様式であったことが把握される。

注6:「牧」に関しては、入間田、谷口編著の「牧の考古学」や、入間田による一連の東北の馬産地に関する研究(入間田:2005)に詳しい。入間田による概要は、牧がどのように空間のシステムとして機能していたかに言及しているため、ここに示す。北上川と雄物川に付随した、奥六郡・山北三郡地域(北緯39度から40度)は、9世紀に入る頃に征夷事業の結果、古代国家の郡・郷の統治システムが導入された。その北、北緯40度から41.5度に同じ統治システムが入るのは、11世紀後半であり、特に糠部(ぬかのぶ)地域には、それまでは蝦夷「村」と制度的には呼ばれる、物理的には広範囲に拡散分布した居住形態をとっていたとされている。このような「日本」と北方世界が接触する北の境界領域としての空間を、入間田はその著書で追っている。12世紀に入り、平泉藤原氏の時代において、糠部に、九戸・四門の制により地域区分がなされ貢馬の体制が確立されたのは、郡・荘園・保による中世的行政組織の編成と時期を同じくしていた。その頃、南九州においても時を同じくして、門(かど)の制度(初見史料:1197年)が成立しており、「農民の屋敷・畠・水田を一括して門役を賦課」したことに言及し、これが「家屋の入口たるにはとどまらず、垣内(かいと)などと同じく、人びとの住居・屋敷または経営の全体をあらわす言葉としても用いられ、荘園・公領を課する単位ともされた」(入間田, 2005, 248~249, 初出:1986)としており、戸と同じく、人民把握の単位として普及されたとしている。ここでは、「公田(定田)を基準とする所当年貢体系の一変形として田数に応じて馬を出させる」(入間田, 2005, 256)ことが制度としておかれ、馬は、貢進のシステムとして、水田の面積に応じて疋数(ひき・き)が田率賦課されていた。すなわち、牧、鉱山などによる交易の存在を前提とした貢進の制度が実施されていたとされている。これは金田の制、鉄年貢など、租税をとるための制度的計量基準、賦課基準として、水田が抽象的な交換単位として、鉄や鉱物、馬と言った具体的な産物を計量していたことを示している。同じ頃、日本海側北部(藤崎や十三湊)に置いて安藤氏は、蝦夷地貿易を拡張しており、鎌倉期を発端として、室町期(1423:史料)においても、道南も含むアイヌとの交易による物品(らっこの皮や昆布)や渡来銭(大陸との交易による)を貢進していた記録が残されており、土地それぞれの経済圏が築かれていたことは肝要である。糠部の南、気仙郡や遠野保の北における久慈郡と閉伊郡(へい)においても、広大な領域を統治する仕組みが引かれており、多くの牧が存在した。これらの牧の具体的な規模が数値で伝えられているので、現在の数値に換算すると、久慈の北部にあった北野牧は、南北二里半、東西一里半というので、豊臣秀吉による36町里による換算とすると、南北に9.8km、東西に5.9km、≒ 57.8㎢(5780 ha / 5828町)と換算される。牧に放牧されている野馬を集める野馬捕には、1000人規模が動員され、野馬を追い込む「野馬袋」は545m四方の、0.3㎢(30ha)に6mほどの垣根が施され、野馬袋の前方左右にも馬を誘導する垣根がそれぞれ730m、1100mほど用意され、日数にして約10日かけて実施され、合わせて123の馬が集められた上で貢進された、とされている。(入間田, 2005, 287, 初出:1988)木崎牧に関しては、35km x 7.8kmの範囲に及んでいたと、かなりの領域が牧として扱われていた。牧の規模は多様であったと考えられるが、入間田の見解では、中世における個別の領主にとって、これほど大規模の牧を経営するのは困難であり、施設としては中心部の村付近に、ごく小規模に附置され、牧自体は、粗放な経営でなりたさせていたと推測している。

注7:「牧畑」として切替工作地において不規則耕作転換を行い、不要な植生を焼き払い、畑として利用する期間と、生産性が落ちると牧に戻される期間が共存する「ハガリ」と言った、堆肥生産を目的とした焼畑とは異なる、牧と畠の共存領域もあったとされ、定まった用途ではないため、賦課されない空間としての扱いがあった。(田中:1981)

注8:北原によると、「北海道アイヌの文化では具象物、とくに人の形をもしたものを好まない傾向があると言われる。事実、北海道では、人の形をした製品(は)ほとんど見られない。」(北原:2008, 86)「一方で、アイヌを取り巻く地域(サハリン北部、カムチャッカ、本州)には、人面・人体を象ったものはありふれている。また縄文晩期やオホーツク期の遺物には人面、あるいは人体を象ったものが見られる。こうしたことを考え合わせると、アイヌの物質文化に元々人体表現が無かったわけではなく、ある時期からそれを嫌う傾向が生じ…アイヌ文化における表現形式において、具象から象徴へという移行過程を…」(北原:2008, 99)とアイヌのイナウにおける象徴について記述している。梅原の記述の中のパンヒューマニズムというべきかもしれないという動物と植物、人間が同じものであるという記述からも、ここでの東北のおしらさまとの比較において、アイヌのイナウが「人間の姿」(梅原:1986, 185)をしているから類似しているのではなく、イナウが身体性を持っている、という理解を誤解しないようにする必要がある。

注9:北原が示す一連の研究が、アイヌのイナウと類似する「形状」、「木を削る行為」にて地域を超えた類似性を見出したのか、木を削る行為に人を重複させる信仰という類似性まで含めての地域なのかは、本文から読み取れなかったため、ここに記述したような書き方にしたが、今後確認を進めたい。

注10:The Cornell Lab of OrnithologyによるeBirdを参照 <https://www.birds.cornell.edu/home/>

注11:中沢が頭数を推測するのに参照したFullerらによる研究はハイイロオオカミであるが、これはタイリクオオカミの亜種であり、エゾオオカミと同種であるが、ニホンオオカミは、より小型の種別であるとされているため、その生態行動は決して同じではないことに注意する必要がある。遠藤(2018)や、栗栖(2015)などの文献から社会的観点への導入ができる。

注12:本稿で幾たびと登場した小倉の本は初版が1955年であり、モータリゼーション以前の姿を捉えた、馬が生活から離れる以前の記録としても興味深い。

注13:今回遠野で訪れたこの二つの施設では、民家の生活を体験する再現活動も行っているが、もちろん、実際の生活をしていないため、保存された「過去の生活」を垣間見ることが出来る、と考えがちである。確かに民家には住んでいないが、良くよく見て見ると、用いられる原材料さえ異なるものの、今でも使われている道具や、今でも同じ作法の生活が点在している。したがって、決して「過去」を保存しているのではなく、ある固有の時期、ある固有の場所にて、もの・空間・活動・馬・人の間に一定の関係性が構成されていたこと、その「構成の関係」を保存していると捉えることが必要である。これを過去と考えてしまうと、ここにある全てのものが、現在、あるいは未来でなくなってしまう。例えば「かんじき」一つをとってしても、樹脂と金属を用いて大量生産されたものを選ぶのと、糊空木(ノリウツギ)とクワを用いて少量手作りされたかんじきを選ぶのは、時間軸上の嗜好の選択もあるが、地域内で見つかる持続可能な材料のみならず、関係する知識系統の選択と伝達であるとも言える。ここには単なる消費的選択ではなく、投票的選択、あるいは、投資的選択の余地があると考えられる。今、目の前の外壁にかかっている遠野のかんじきは時間的な過去ではなく、これからの未来を作る構成要素として、その可能性を見ることが望ましいと考えられる。

追記(メムにて)

メムにて2012年に慶應大学の建築学生が国際コンペティションを通して建設した「Barn House」は、馬と住むということを「次世代の住宅」として提案した。一見、居住形式のタイポロジーとしては遠野の人馬同居と同類とも見えるが、内厩という過去の建築形式への回帰ではなく、生活の仕方、伝統の作り方、生き方に関する、次世代の疑問を持たせてくれる構造物である。現在において、どのように馬と人が「再構成」されるのか、改めて、一つの専門性を超えた拡がりの中でディスカッションを続け、模索する必要がある。

参考文献(日本語)

- 網野善彦, 森浩一 (1999)『馬・船・常民 : 東西交流の日本列島史』東京 : 講談社 (原本1992)

- 安藤邦廣, 筑波大学安藤研究室著(2010)『小屋と倉 : 干す・仕舞う・守る木組みのかたち』東京:建築資料研究社

- 石田寛(1960)「放牧と垣内:耕牧輪換研究・第3報」『人文地理』12, issue 2, pp.111-126, p.186

- 市川健夫(1981)『日本の馬と牛』東京:東京書籍株式会社

- 入間田宣夫(2005)『北日本中世社会史論』東京:吉川弘文館

- 入間田宣夫、谷口一夫編著(2008)『牧の考古学』東京:高志書院

- 梅原猛(1985)『日本の深層 : 縄文・蝦夷文化を探る』東京 : 佼成出版社

- 榎森進(2001)「アイヌ民族の去就(北奥からカラフトまで)−周辺民族との「交易」の視点から」網野善彦, 石井進(編)『北から見直す日本史 : 上之国勝山館跡と夷王山墳墓群からみえるもの』東京:大和書房, pp.27-124

- 遠藤公男(2018)『ニホンオオカミの最後:狼酒・狼狩り・狼祭りの発見』東京:山と溪谷社

- 小倉強 (1972:増補版)『東北の民家』 東京:相模書房(初版1955)

- 河合 正人(2001)「林間放牧地における北海道和種馬の採食量および消化率」『日本草地学会誌』 47(2), pp.204-211

- 北原次郎太(2018)「木の神と生きる:木製祭具・イナウについて」, 手塚薫, 出利葉浩司(編)『アイヌ文化と森:人々と森の関わり』札幌:学術出版会風土デザイン研究所, pp.52-62

- 北原次郎太(2018)「樺太アイヌの木製品における刻印・人面の信仰的意義―事例と考察―」榎森進、小口雅史、澤登寛聡(編)『北東アジアの中のアイヌ世界:アイヌ文化の成立と変容―交易と交流を中心として(下)』東京:岩田書店, pp.77-101

- 栗栖健(2015)『日本人とオオカミ:世界でも特異なその関係と歴史』東京:雄山閣

- 田中豊治(1981)「焼畑、牧、牧畑と日本畑作農業展開問題 」歴史地理学紀要/日本歴史地理学研究会 [編]『山地・高原の歴史地理』23巻, pp.85-106

- 直江広治(1958)「垣内の研究」東京教育大学文学部紀要『史学研究』16, pp.1-32

- 直江広治(1960)「垣内の研究-2-」東京教育大学文学部紀要『史学研究』26, pp.1-23

- 中沢智恵子(2010)「明治時代東北地方におけるニホンオオカミの駆除」『野生生物保護』 12 巻 2 号

- 野沢謙(1992)「東亜と日本在来馬の起源と系統」『日本ウマ科学会』1992年3巻1号 pp:1-18

- 佐藤仁(2011)『「持たざる国」の資源論:持続可能な国土をめぐるもう一つの知』東京:東京大学出版社

- 文化遺産オンライン「荒川高原牧場」<https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/163258/1> accessed on 20200508

- 古江亮仁(1996)『日本民家園物語』 神奈川:多摩川新聞社

- ポーラン・マイケル(2009)『雑食動物のジレンマ:ある4つの食事の自然史(下)』東京:東洋経済新報社(原著:Pollan, Michael (2006) “The Omnivore’s Dilemma: a natural history of four meals” New York: Penguin Books.)

- 水野 章二(1982)「平安期の垣内:開発と領有」『史林』 65 issue 3, pp.357-402

- 安田 初雄(1956)「日本の山地放牧」『地学雑誌』 65 issue 1, pp.12-20

- 安田 初雄(1959)「古代における日本の放牧に関する歴史地理的考察」『福島大学学芸学部論集』 10 issue 1, pp.1-18

English Bibliography

- Hausberger, M., Roche, H., Henry, S., Visser, E.K. (2007) “A review of the human-horse relationship” Applied Animal Behaviour Science 109, pp.1-24.

- Kakoi, H., Tozaki, T. & Gawahara, H. (2007) “Molecular Analysis Using Mitochondrial DNA and Microsatellites to Infer the Formation Process of Japanese Native Horse Populations” Biochem Genet 45, pp.375–395

- Nozawa, K., Shotake, T., Ito, S. Kawamoto, Y. (1998) “Phylogenetic Relationships among Japanese Native and Alien Horses Estimated by Protein Polymorphisms” Journal of Equine Science, Volume 9 Issue 2, pp.53-69

- Sauvard, B. (Director) (2018) “Wine Calling” France: Pintxos (Release Date in Japan, 1 November 2019)

- Wikipedia, 「connected farm」 <https://en.wikipedia.org/wiki/Connected_farm>, accessed on 20200508

- Wikipedia, 「snowshoe」 <https://en.wikipedia.org/wiki/Snowshoe>>, accessed on 20200501